Estratto da nostro lunedì

numero 2 – nuova serie

Paolo Volponi e Urbino

Colloquio con Paolo Volponi luglio 1974 – febbraio 1976

Nella pubblicazione del «Premio Marzotto» del 1963-1964 è apparso un tuo scritto in cui, fra l’altro, si legge: «La poesia era sempre uguale, diceva sempre la stessa cosa: la necessità di sfogare un’ansia di conoscenza e di rapporto con tutto, con la vita da vivere in un mondo diverso per non cedere alla tentazione regressiva, all’indulgenza urbinate». Quindi ci riferiamo al periodo «urbinate».

Ora, a me interessa sapere chi era il Paolo Volponi di Urbino, un Volponi per noi sconosciuto, in un certo senso, se non letto attraverso le poesie de Il ramarro, la tua prima raccolta apparsa nel ‘48.

Il Volponi di Urbino si ferma a quella raccolta, poiché sono andato via nel ‘50. Avevo già ventisei anni. E la matrice poetica, «urbinate», come tu dici, è questa: Urbino, la campagna che c’è intorno, la scuola, i gruppi, le letture che si potevano fare in quel periodo. Direi una piccolissima città, senza rapporti né influenze, senza grandi scambi. Il Magistero sorgeva allora; allora cominciava in Urbino un certo allargamento delle sue relazioni e anche dei suoi contatti culturali. Fino a quel momento era un piccolo centro solitario, un borgo alla Leopardi.

All’atto dell’uscita di Corporale certa critica ha messo le mani avanti, le ha mosse in un’acqua un tantino torbida, rifacendosi alle poesie, dicendo che, forse,

il miglior Volponi è quello lirico, dolce, il Volponi che guarda la vita attraverso filtri quasi ammorbidenti.

Perché, da un lato, si è tentato di consegnare al tuo romanzo un ruolo gregario, dipendente dal «fatto poetico»? Perché anteporre le poesie alla tua narrativa?

Non è certo la miglior critica e nemmeno quella più diffusa. Se qualcuno insiste su quei motivi, per rintracciare un ceppo poetico, una ispirazione, anche una qualità della lingua, può anche avere ragione, ma solo per un inizio. Secondo me il discorso «le poesie sono belle» è un discorso provinciale, allusivo e riduttivo, sul quale non sono per niente d’accordo. Che la mia poetica sia stata tutta espressa attraverso le poesie, che le poesie abbiano praticamente esaurito le mie possibilità e che i romanzi rimangano quasi come degli esercizi che prolunghino le poesie e, magari, anche artificiosamente, non sono d’accordo. Direi che questa è una visione molto ristretta del mio lavoro. È una visione provinciale, ripeto, tipica di coloro i quali arrivano alle mie poesie e non vanno al di là per mancanza di sufficienti strumenti culturali; non si rendono conto dei problemi e dei temi che ho trattato nella narrativa, per esempio; è gente, questa, che nonha nessuna coscienza del fatto storico e politico, è gente che non ha nessuna coscienza di quella che è l’economia del paese, di quelli che sono i rapporti di produzione, di quel che ne deriva, quindi, in termini di società, in termini di trasformazione sociale e culturale. I miei libri sono del tutto autonomi rispetto alle mie poesie, anche se, evidentemente, sono miei e conservano, perciò, caratteristiche mie, originali, native, anche se sempre c’è una certa fedeltà a un ben determinato ceppo linguistico, a una certa interpretazione poetica del paesaggio, cioè sempre un’anima contadina per cui è una particolare visione dellestagioni, delle ore, del tempo come personaggio, eccetera. Però, ripeto, le poesie, grazie se sono belle, ma, secondo me, sono meno belle dei romanzi. Perché? Perché i miei romanzi toccano dei problemi larghi.

Le poesie sono un fatto ancora piuttosto intimistico, di maturazione personale, mentre i romanzi sono un risultato piuttosto certo, largo: hanno contribuito a sciogliere alcuni nodi di tutta la cultura del paese; almeno li hanno indicati.

Probabilmente questa visione restrittiva, quasi acritica, è da attribuirsi al fatto che i tuoi romanzi non sono facilmente penetrabili come, al contrario,

è stato per le raccolte poetiche.

Probabilmente perché, Scarabicchi, l’invidia è tanta; i piccoli poeti sono troppi, qui nelle Marche cosi come in giro per l’Italia e fanno sempre discorsi piccoli e provinciali. La novità, i cambiamenti propongono sempre, anche per chi osserva e legge, altrettanta disponibilità a innovare, cambiare e lottare; mentre la gente si accontenta più facilmente delle etichette, del modello ripetuto, del ron-ron; in fondo si sa che cosa ci si deve aspettare, come vanno svolte le cose. Ciascuno assume quasi una sua veste professionale, un suo distintivo, una sua cifra. Invece, secondo me, tutto questo non regge. Mi reputo uno scrittore abbastanza sperimentalista, anche se non ho dei propositi avanguardistici e non mi butto su un libro come su un esperimento da laboratorio.

Una fondamentale carenza di strumenti critici, dunque. Una forma di inerzia e pigrizia mentale, un ristrettissimo campo di indagine all’interno del quale certa critica si muove come in una morta gora. È cosi?

Certo. Dico solo questo: se uno vuol rifarsi ai miei libri può prendere le critiche di Pasolini, di Piovene, di Asor Rosa, di Franco Fortini, di Moravia, di Barilli, di Calvino, di Ferretti, di Ferrata, eccetera. Se si ha volontà, si possono leggere anche saggi su di me scritti in francese, in tedesco e anche in altre lingue. Bisogna adottare gli strumenti piu larghi anche se piu difficili senza rifarsi a dei condizionamenti «locali».

I richiami alle poesie fatti recensendo Corporale stanno a significare che anche in questo tuo ultimo romanzo (molto piu complesso, impegnativo, stilisticamente diverso da Memoriale e da La macchina mondiale) vi è una originaria matrice, un’ossatura lirica (soprattutto, a mio avviso, nella terza parte del libro) evidentissima. Ma c’è anche di piu: Gerolamo Aspri, il protagonista, è incastonato e costruito nel corpo degli anni Sessanta, figlio del suo tempo; c’è storia, insomma, una storia violenta; c’è una lunga rabbia generazionale, ci sono conflitti. La liricità si amalgama, si combina e reagisce all’epoca, all’anti-liricità, allo sfasciume verbale ed esistenziale. Eppoi c’è Overath, il compagno tedesco di Aspri, il controcanto, una sorta di «coscienza esterna» o «voce comandante», in alcuni casi.

Asor Rosa ha detto che è un romanzo storico le date ‘63-’67 sono reali, non certo dei termini casuali. Senza dubbio Overath è un personaggio importante. È una figura che ha molta influenza sul protagonista che si rifà spesso a lui per chiarire i propri problemi ideologici. Aspri non ha una vera cultura, anche in termini ideologici. Tutto quel che sa lo sa un po’ cosi, d’accatto, per sentito dire, per i suoi legami con questo amico tedesco, per la sua milizia piu o meno reale e convinta all’interno del PCI, per le letture che non risultano nemmeno chiare, ma che appaiono disordinate cosi come possono essere state fatte in quegli anni senza avere una certa guida e una fermezza culturale già stabilita. Overath è il personaggio colto, colui che sa giudicare certe situazioni, anche se egli stesso è ambiguo e sfuggente. Ad Aspri interessa, di Overath, anche questa sua ambiguità, questa disponibilità a superare costantemente qualsiasi situazione, ma anche ad approfittarne. Aspri è tendenzialmente poco pulito, poco onesto anche conse stesso. È negativo fino in fondo, pieno di fervori piu o meno reali, senza tempra morale, confuso, con questo velleitarismo ideologico col quale misura tutto e tutti, ma che non risolve mai niente, in termini concreti, nemmeno dei suoi problemi e delle sue ansie. È costantemente travalicato; recita continuamente e continuamente esce da se stesso.

È, in un certo senso, un uomo in rivolta.

È un uomo confuso con una rivolta confusa. È un uomo agitato, immaturo, velleitario, come ti ho detto, che si mette di fronte a grossi problemi, ma che non ha una visione chiara di questi grossi problemi. Spinella, su «Rinascita», recensendo Corporale, ha ben centrato Aspri, anche se poi, secondo me, non ha altrettanto centrato bene il romanzo: la sua qualità e i suoi rapporti con la letteratura contemporanea. Overath, per tornare ad Overath che a te interessa, e a ragione, è, lo ripeto, una presenza del libro molto importante, ma nemmeno lui è da vedere tutto raziocinante e positivo come punto fermo dell’ideologia, perché lui stesso scivola, si presta, è debole: debole per ragioni diverse da quelle del protagonista il quale è debole sempre dappertutto, mentre lui diventa debole per dolcezza, per accondiscendenza, per amicizia, per amore.

Corporale, mi sembra, è un romanzo amoroso, in senso lato, un intreccio di rapporti sensuali, un avvicendamento di stati d’animo che coinvolgono il lettore, lo portano dai margini al centro, nell’occhio del ciclone, attraverso il filtro della sostanza, attraverso la materia continuamente rimossa, cosi come accade ad Aspri nei suoi rapporti con Overath, con gli altri, con la donna.

È un libro pieno di sensualità. La lingua stessa è sensuale, assorbente, tutta fluida e calda rispetto a ogni cosa. Come ha detto bene Piovene, questo personaggio è lì che aspetta di congiungersi con tutti e tutto. C’è questa «amorosità»; ma secondo me, essa è una delle caratteristiche di un personaggio di quel genere, che non ha una struttura psicologica ordinata, nella quale anche il sesso ha una determinata parte e funzione. Questo ribollire, continuamente, tanto nel corpo come nelle idee, è uno degli elementi di base di Aspri.

Corporale ha avuto una lunga gestazione. Non è pensabile che tu vi abbia lavorato continuativamente. Come hai trattato questa materia? come l’hai portata da un’informità originaria alla forma finita?

Ci ho lavorato parecchi anni, certo, e non continuativamente. L’ho cominciato nel ‘65, alla fine del ‘66 avevo già seicento cartelle, molte delle quali venivano dalla dettatura. Queste cartelle le ho rilette e non andavano bene: erano inerti, la narrazione era piuttosto banale cosi come la descrizione degli avvenimenti. Bisognava riscriverle. Nel frattempo ho avuto un incarico all’Olivetti che m’ha dato impegni ancora più pesanti e allora non ho potuto rimettermi immediatamente a rielaborare questo libro. Non l’ho abbandonato, questo è già molto, però i primi due anni (‘66-’67) l’ho praticamente trascurato; poi nell’estate del ‘67 l’ho ricominciato a scrivere, cosi come nelle successive estati del ‘68 e ‘69. E l’ho scritto nella forma e nell’ordine in cui è pubblicato, una, due, tre, quattro parti. Il lavoro piu grosso l’ho fatto dopo queste ferie passate con il manoscritto, fra la fine del ‘71 e l’inizio del ‘72, eppoi, di nuovo, per due mesi, nell’estate del‘73. Però non l’ho mai abbandonato; mentre lavoravo e viaggiavo avevo sempre presenti i problemi del libro, prendevo appunti, mi veniva sempre in mente il punto in cui ero, una situazione, una contaminazione oppure la ripresa di qualche motivo già scritto; e questo spiega anche come la narrazione (specie della prima e della terza parte) sia a strati; c’è una narrazione che si svolge in un tempo reale che descrive quel che càpita in quel momento sulla quale, però, si inseriscono una serie di associazioni, di ricordi, di ipotesi, per cui, costantemente, la pagina si alza e allarga, riprendendo tutti quei motivi; anche i tempi si sovrappongono con, in mezzo, stati d’ansia, di speranza, di memoria che divaricano il discorso, magari lo ammatassano, lo aggrovigliano, però, secondo me, lo rendono piu spesso, piu coerente fino a costruire l’ansiosa corporalità di Aspri. Corporale l’ho finito nell’estate del ‘73. Nelle vacanze natalizie dello stesso anno ho corretto le bozze.

Corporale ha riscosso un coro di consensi (come hai già detto, da Pasolini a Moravia, da Fortini a Pampaloni, da Asor Rosa a Spinella, dalla Morante a Piovene) ed è strutturalmente diverso dai due precedenti. Asor Rosa ha scritto che Aspri è «un intellettuale borghese» e che il libro é «un romanzo popolato di doppi e ciascuno di questi doppi ha una funzione rifrangente nei confronti del suo alter ego»; Pasolini ha detto addirittura che in Corporale vi è la fusione di due romanzi, uno «comico realistico creaturale che scorre sotto quello che ho chiamato romanzo superiore»; Corrado Stajano ha definito, con intelligenza, Gerolamo Aspri come un «braccato». Dalle reazioni della critica e del pubblico, insomma, si è capito che da anni un romanzo non muoveva un vespaio di giudizi così accesi, non suscitava dibattiti, polemiche, scontri, eccetera. Si è anche tentato di vedere in Aspri un Volponi in controluce, un Volponi sotto lente deformante. Con questo romanzo hai scomposto un certo tipo di uomo affinché lo si potesse conoscere sulla scorta di reperti sociologici, storici, politici e tipicamente esistenziali di cui siamo in possesso. E non a caso si è parlato di Aspri-Ulisse (Pampaloni), non a caso si è tentata l’identificazione con il «viaggiatore» omerico. Ma al di là delle metafore e delle considerazioni piu o meno pertinenti e soggettive, resta quest’opera di resistenza che ci ha spinti nelle «zone» di una certa società italiana dalla quale siamo apparentemente usciti, come da certe nebbie, come da certe oscure selve di questa nostra «commedia umana» sempre replicata. Aspri ne ha fatto le spese un po’ per tutti, tra delirio e inferno ideologico. Moravia, se non sbaglio, ha scritto che Aspri è «un pazzo» Ma è davvero così devastato e devastante questo tuo protagonista?

Aspri lo si può analizzare come si vuole, caro Scarabicchi, si può dire di lui tutto, ma non che sia semplicemente un pazzo. L’ho già detto altrove, è un personaggio irregolare e proprio in virtù di questa sua «irregolarità» si prende il lusso di criticare e discutere tutto: i rapporti di produzione, la cultura, l’ideologia, il sesso. Il mio personaggio ha capito che il potere non ha mutato pelle e che dovunque (nell’industria, nella politica, nella vita) i registridella storia sono gli stessi di sempre.

Corporale, nel suo complesso, anticipa qualcosa di tuo che verrà o, piuttosto, chiude un ciclo, una sorta di trilogia?

Sto scrivendo e ho aperte tante poesie; ho iniziato un nuovo romanzo che dovrebbe uscire nella primavera prossima. Se Corporale, in particolare, anticipa… no, non direi. Sono piu propenso a credere che chiuda, invece, il discorso dei primi due romanzi. Il romanzo che ho in mente adesso è piu disteso, narrativamente in terza persona, con strutture piu chiare. Anche questo è un libro con alcuni problemi di fondo che mi sembrano veri nel corpo della società come della psicologia italiana.

Passando ad altro. Il Volponi che sta «fuori», il Volponi che ha lasciato le Marche come vede la nostra cultura regionale, molto provinciale per certi aspetti, inghiottita da una gola di tradizioni di chiusura? Abbiamo degli scrittori che sono rimasti nel grigio delle loro ambizioni frustrate, nelle strette maglie di una cultura piccolo-borghese, bloccata, senza aperture.

Non facciamo riferimenti. I marchigiani poi sono sospettosi, invidiosi. Io li amo per le loro qualità e per i loro molti difetti. Basta pensare a Luigi Bartolini, grande marchigiano, grande maestro e grande amico mio. Marchigiano vero, dico, con il quale c’è da fare i conti, al quale bisogna riferirsi e che costituisce, secondo me, un punto fermo della nostra cultura.

Per togliere dal chiuso, dai nascondigli ciò che qui nasce, cresce e si sviluppa, per sciogliere i lacci che ci legano, cosa credi si possa fare? (L’interrogativo si allarga, si capisce, anche alle altre province, alle altre regioni).

Intanto non direi che si debba parlare di un problema per e degli scrittori marchigiani. Per uscire dal provincialismo cominciamo, per prima cosa, a non pensare che ci sia una categoria degli «scrittori marchigiani». La cultura marchigiana è ricca, importante, seria perché ricco, importante, serio, onesto, lavoratore è il popolo marchigiano. Sono tanti i marchigiani in giro per l’Italia che servono al paese. Guardando a quelli anche le Marche che cosa devono capire? Devono capire che il problema, oggi, è di essere, anche nel più piccolo paese delle Marche, non provinciali assumendo una coscienza critica rispetto alla propria posizione generale di tutto il Paese. Se, insomma, in qualche modo, chi vive nelle Marche, non aspetta soltanto modelli inventati e costruiti altrove, ma si dibatte, appunto, con una propria forza, con delle proprie idee. Mi pare che i marchigiani in questo siano interessanti, veri, reali. Hanno dato figure di primo piano, da Leopardi a Licini, a Bartolini, personaggi stravaganti, coraggiosi, innovatori (di’ che anche Moravia è mezzo marchigiano), e molti altri che meriterebbero d’essere ricordati, da Bigiaretti a Ciarrocchi, a Giuliani, a Fazzini, a Pomodoro. Il problema della cultura nelle Marche: non so cosa dire. L’importante è che la società marchigiana non resti bloccata all’interno della dimensione rurale e della Cassa di Risparmio, che è una tipica istituzione marchigiana. Cioè, il problema è di attuare un’economia innovativa, di avere il coraggio di pianificare la regione, di mettere in moto tutte le forze, con nuove iniziative. Di dare un senso attivo alle università, di potenziare l’economia, puntando su fattori ad alta tecnologia; eccetera. Ora è chiaro che se i rapporti di produzione, che determinano per tanti motivi la cultura, restano ancora quelli che sono, al livello della piccola fornace o della piccola fabbrica di fisarmoniche e soprattutto ancora della piccola azienda rurale o del piccolo artigianato, a fianco rimane una cultura con una dimensione ridotta e che non è certo in grado di affrontare i grossi temi posti dalla tecnologia, dalla rottura·e dal logoramento di ogni termine sociale, dalla esplosione demografica, dall’inurbamento.

Ma se ci si muove anche qui, come ti ho già detto, sul piano della invenzione (non c’è bisogno della grande industria), sul piano dell’iniziativa, secondo me è possibile trovare tanti motivi per un potenziamento, senza restare fermi, chiusi. Non bisogna solo, smaniare nella paura d’essere provinciali. Già la paura è il segno che, in qualche modo, uno lo è.

Un punto di forza, come tu dici, potrebbe essere quello di affrontare la cultura in senso anticonformistico, cercando di rifiutare tutte le varie sollecitazioni locali che generano solo il recupero di reliquie minime (lo dimostra il fatto che l’unico punto fermo resta, sempre, Leopardi).

Esattamente. È necessario affrontare la cultura, innovare; non ci si salva certo mutuando a Macerata o ad Ancona la vita di Roma o i modelli di Roma o di altrove.Per certi aspetti Roma è molto più provinciale che non Ancona o qualche gruppo marchigiano che, invece, è attivo e ricco di fermenti.

Già il fatto che tu sia qui a parlare con me di questi problemi denota chiaramente che un qualcosa di «diverso» e non provinciale esiste, non ti pare? Quello che conta, ad esempio, non è tanto il mettere in piedi, perché si fa altrove, rivistine, giornaletti e altro del genere; una regione cosi non può reggere questo perché non ha l’economia sufficiente, perché non è un polo di attrazione. È molto più valido agire come l’editore d’arte Brenno Bucciarelli. È un editore che sa scegliere gli incisori, i poeti, gli scrittori, li mette insieme, stampa in modo perfetto e ne vengono fuori delle cose che possono circolare certamente anche a Parigi. Questo perché Bucciarelli punta su un certo tipo di qualità.

Ecco il punto. Voi che siete «fuori», che una volta rappresentavate la «periferia», come tu dici, avete indiscutibilmente, ciascuno a suo modo, anticipato, innovato, costruito e, soprattutto, inventato dei modi nuovi e diversi che sono poi diventati codici. Nello Ajello nel suo libro Lo scrittore e il potere edito da Laterza a un certo punto, nel capitolo «Elegia degli anni Cinquanta», parla di Volponi come del «sacerdote dell’alienazione». Senza dubbio hai previsto qualche cosa che sarebbe giunto di lì a poco, nel quadro di quella narrativa industriale di cui si è tanto discusso e scritto. Questo sta a significare che, dunque, gli apporti, icontributi della provincia spesso sono determinanti.

Le Marche sono una regione tributaria; sono un piccolo territorio senza grossi centri e grosse risorse; ma hanno, di contro, una grandissima umanità, una forte e fertile fantasia, un fondo di follia interessante che la porta a essere una regione che inventa, secondo me, e che mette in giro particolari tipi d’intellettuali e di uomini di azione. Io non sento importanti, pero, certi impegni di fedeltà o quasi di identità con un muro o con una collina.

Uno è costruito anche con quel muro, con quella collina, ma poi dopo si muove,

può andare a Buenos Aires e avere ancora delle reazioni che gli sono dettate da quel certo tipo di costruzione, di matrice, ma nello stesso tempo ha la possibilità di muoversi, di ampliare il proprio spazio psicologico e storico.

In relazione appunto a questo ampliamento del proprio spazio psicologico e storico che dovrebbe essere tipico di ogni scrittore e guardando ben dentro le pieghe della nostra letteratura dal ‘68 a oggi pare che la capacità di creare, intervenire, partecipare ideologicamente, storicamente, socialmente sia mancata. Le prove dimostrano un indebolimento, una volontà di astensione; i romanzi ultimi denotano quasi una forma di diserzione civile, un arrampicarsi sugli specchi per non affogare. Parecchi scrittori si son lasciati prendere la mano dal successo, dai quattrini, dai giochi dell’industria culturale, e via dicendo. Tutta la carica generata dalla Resistenza e dal «subito dopo» è andata perduta. Probabilmente tutto questo è anche da attribuire a una situazione politica disgregata e disgregante, al poco potere circolato, alla ricerca di più rapidi mezzi per accaparrarsi il posto giusto, a tutta una ridda di fattori che hanno reso dubbia, ambigua e fragile la posizione di certi scrittori integrati, fiacchi.

Non vorrei essere cattivo, e devo anche fare una premessa: non ho letto tutto quello che dal ‘68 a oggi si è scritto. Molti sì, altri li ho appena sfogliati. Ripeto, non vorrei essere cattivo, sto per conto mio, nella mia posizione, non pretendo di fare lo scrittore professionalmente, non faccio parte dei gruppi della cosiddetta società letteraria, non credo nemmeno che questa società esista o abbia motivo per esistere. Possono esistere delle iniziative, dei gruppi di cultura, ma allora ci vuole un’ideologia comune, un impegno appositamente considerato, delle responsabilità. Non questa faccenda di essere insieme quattro-cinquecento scrittori per poi dire: ecco la società letteraria italiana! Una società che è poi tutta fatta di invidie, di trabocchetti, di mondanità, di colpi bassi. Non è che questa produca molto. Io ho avuto la fortuna di incontrare, all’interno di questa presunta società, tanti personaggi che mi hanno aiutato molto, a cominciare da Bartolini, eppoi Pier Paolo Pasolini, Moravia, l’Elsa Morante, Leonetti, Franco Fortini, Ferretti. Ho avuto degli scambi con loro, seriamente. Mi hanno dato la coscienza dei miei mezzi, mi hanno detto in che modo potevano essere portati avanti, migliorati, ampliati, corretti. Non sono quindi dietro a tutto quel che esce nella nostra letteratura, né credo che sia molto importante e che ogni anno ci siano venticinque capolavori come ci fanno credere le varie voci dell’industria culturale. Mi pare, anzi, che il ‘68 non abbia prodotto niente; avrebbe dovuto, ma non ha prodotto niente. Credo che i fermenti più interessanti sono venuti, casomai, tra il ‘56 e il ‘65 e che dopo, forse per la massiccia presenza dell’industria culturale, questi fermenti siano andati spegnendosi e che sia ripresa, con molto vigore, la confezione di tanti romanzetti come profumi o come dolci, confezione bell’e buona cui si sono prestati anche ottimi scrittori che, evidentemente, per necessità, per guadagnare dei soldi, hanno sfornato un libro ogni due anni, costruendolo con un certo taglio, con una certa mano, di una certa misura, escludendosi da quel che la letteratura deve avere, cioè lo spirito sperimentale, il coraggio dell’impegno, non solo in termini politici, ma proprio in termini professionali.

In relazione a quanto si è detto, allora, che cosa questi nostri ultimi dieci anni hanno perduto nei confronti di quel periodo cui ci siamo riferiti (1955-1965)?

C’era forse maggiore convinzione nella forza originale e nel significato della letteratura anche se tale convinzione poteva essere frutto di ingenuità, di ambizione artistica, di un certo sentimento ideal novecentesco.Ma c’era anche la speranza, almeno in alcuni, che un libro potesse davvero servire a investire e anche a modificare la cosiddetta realtà. In molti almeno in quelli ai quali sono stato e mi sentivo più vicino, c’era una forte ansia di ricerca e di novità, la stessa che ha consentito tutti i risultati più interessanti di avanzata rispetto al Novecento, di scoperta di tante culture autonome e originali non ancora assorbite e anche l’accostamento a principi storicistici, alla lezione di Gramsci, al confronto con i problemi del Paese. Non credo che oggi sia meglio di ieri, come non credo al contrario; sono convinto che anche la neoavanguardia sia stata un fatto sostanzialmente positivo soprattutto per arricchire la letteratura di tanti motivi e di tante tecniche aprendola a contaminarsi con tutti i fatti della cultura e della vita sociale del momento.

Nel frattempo ha aumentato il suo potere l’industria culturale imponendo una serie di prodotti e di consumi molte volte fastidiosi: il libro per l’estate, i mezzi di discussione e di ricerca assunti come fini, graduatorie, meriti e premi sbagliati, ecc. Tutto il potere in generale nel Paese ha cominciato più sfacciatamente a godere e a succhiare i propri vantaggi, a muoversi con la frenesia, l’arroganza, l’incoscienza di chi non ha più un rapporto attivo con la realtà. Un grande clima di decadenza morale e anche culturale che è culminato con la crisi che oggi sconvolge il nostro Paese; crisi che il potere considera soltanto economica o politica, cioè limitata a meccanismo e che invece è storica.

E la crisi del vecchio stato italiano e anche del potere che lo ha determinato: essa è dovuta proprio alle insufficienze culturali di entrambi ma anche alla grande spinta popolare di libertà. Si è perduta quella tensione che la nostra società aveva avuto dalla Resistenza, dal grande scrollone antifascista e dall’avvento della Repubblica.

Sono rifluite una serie di condizioni di conservazione; non è circolato potere: l’intellettuale, ancora una volta, è rimasto staccato dalla realtà del Paese, non è entrato come programmatore, come politico, ma è rimasto ancora in un gioco

distinto, sopra, come se la cultura potesse vivere sopra il resto della società, con un legame fantomatico con la Tradizione da una parte e con l’Avvenire dall’altra.

Un legame del genere è accademico e finisce per essere del tutto improduttivo.

Cioè, all’interno del sistema culturale manca la ricerca del «non dato». Mi pare che la letteratura abbia coscienza di questi problemi e stia cercando di affrontarli o almeno di denunciarli. La letteratura non è certo alla fine, se si mette a ricercare all’interno di questa crisi, se non la sfugge attraverso l’evasione e l’indulgenza, la memoria o il puro laboratorio accademico. (luglio 1974)

ll sipario ducale, il tuo ultimo romanzo, contiene un esplicito e diretto attacco a quella che è l’attuale struttura socio-politica dell’Italia, un’Italia che risulta, ormai, tragicamente frantumata, priva di una guida, incapace di risolvere i problemi capitali che la riguardano, incapace di sciogliere i nodi che la legano e la paralizzano. I fatti di Piazza Fontana, a Milano, nel ‘69, muovono la macchina del romanzo. Le bombe della Banca dell’Agricoltura hanno apertamente dimostrato l’inconsistenza di uno Stato (il nostro) che non è più capace di controllare niente e nessuno: hanno evidenziato la sua totale impossibilità ad agire, reagire e prevenire.

Secondo me, con i fatti di Piazza Fontana e con lo svolgimento della loro vicenda si è capito che il nostro Stato praticamente non esiste, è debole, fiacco, non ha la capacità di risolvere i problemi sociali, a nessun livello né, tanto meno, quelli riguardanti la struttura economica o della pubblica amministrazione o della giustizia; come non ha nessuna forza e nessuna idea per modificare la vecchia macchina burocratica che è fonte di tante dispersioni e inefficienze. Il libro, Il sipario ducale, in fondo accenna a questo stato di carenza, per lo meno esprime il dolore che questo stato di debolezza suscita in quelli che hanno un minimo di carità di patria, di interesse collettivo, sociale. Il libro comincia, appunto, con l’episodio delle bombe a Milano e si svolge visto dalla provincia, da Urbino, attraverso i rapporti tra la realtà di Urbino e il resto della realtà italiana.

Il testo, cosi come tu dici, non è soltanto una «storia urbinate» che investe il professor Gaspare Subissoni, anarchico, antifascista, antiunitario e la sua compagna, la Vivés Guardajal, la catalana.

Esatto. Il libro è un punto di osservazione che consente anche di valutare i problemi della società italiana. Urbino è colta in alcuni personaggi (a parte il clima della città appena delineato) fuori tempo, fuori da questa situazione di mezzo acculturamento, di mezza partecipazione, di mezza democrazia nella quale la città, come tante altre città del Paese, vive e si sviluppa. Sono personaggi al margine.Uno è l’ultimo di una schiatta (l’Oddino) antirisorgimentale per ragioni di casta, di aristocrazia, di fideismo, eccetera. Un altro invece, è un anarchico anch’esso fuori dalla Storia che sembra aver esaurito la sua capacità di giudizio e di partecipazione con l’intervento nella guerra di Spagna. Queste sono due posizioni lontane ein arretrato che consentono, però, di intervenire sulle attuali vicende del Paese. In fondo proprio perché il Paese non ha costruito una cultura successiva a questi sfasamenti. È come se non ci fosse stata la cultura di questi ultimi trent’anni di democrazia.

La continuità che «non si avverte» allora, è nell’Italia o in Subissoni e Oddino?

È nella mancanza di una cultura autonoma cioè l’unità d’Italia è vista criticamente, come un fatto militare, autoritario, d’espansione coloniale, eccetera, che non ha servito le aspirazioni popolari che sostenevano una parte del Risorgimento e che non ha certo prodotto l’unità in senso culturale ripeto, anzi ha disperso, minacciato, rattristato, chiuso in schemi molto sommari tutte le culture. Ecco il problema, per esempio, del rapporto tra la cultura unitaria e le grandi posizioni della letteratura preesistenti, fino a quelle di Manzoni e di Leopardi. Come la cultura unitaria, accademica, burocratica, umanistica ha dato anche interpretazioni sbagliate di questi personaggi i quali, evidentemente, pensavano ad un’Italia costruita diversamente, a un’Italia d’un sogno federale, di unità delle vecchie culture e non alla costituzione di un regno organizzato secondo un esempio già vecchio che era quello di uno stato europeo di impianto napoleonico. A questo punto (ecco il problema) vanno ripresi i motivi veri, autentici della cultura italiana della pre-unità, motivi che sono sempre rimasti latenti e che oggi vengono fuori anche attraverso queste istanze, attraverso la lotta popolare che c’è ed è anch’essa vera e autentica.

Ma il problema è anche un grosso interrogativo a cui tutta la cultura italiana deve rispondere, non ti pare?

Lo stato unitario si è rotto, è fallito: cosa viene fuori dopo? Questa è la novità, l’interrogativo – come tu dici – al quale deve dare una risposta la cultura italiana. Quale ipotesi di stato, quale forza unitaria, quale nuova cultura possono essere costruiti nel nostro Paese? Naturalmente sulla base più larga possibile, con le partecipazioni popolari che fino ad ora sono state escluse, secondo alcuni «punti» e interventi che già ci sono stati (per esempio, la Resistenza, la Repubblica, le lotte che sono avvenute, a livello sindacale e giovanile, dopo il ‘65). Il libro dice esattamente anche queste cose, ma le vede attraverso dei personaggi che sono fuori scena, ormai; però da un personaggio fuori scena come Subissoni scaturisce la necessità di una ricerca attiva in termini critici, culturali, che dia la possibilità di costituire un tessuto unitario credibile, largo, che sia davvero la base della Repubblica. Per questo il libro critica certi aspetti conformistici e, nello stesso tempo, autoritari, cioè critica l’unìtà attraverso la sua espressione di oggi, la televisione, un certo tipo di benessere, questa mezza storia che corre, appiattisce e uniforma tutto, in sostanza. La spinta di Subissoni è nuova, per ritrovare veramente una possibilità reale di attacco nei confronti di questa società bisogna andare dietro, precorrere, cioè riprendere i motivi che l’hanno preceduta, abbandonare il suo spazio, mettersi all’esterno, in posizione distinta e anche contraria. E quindi riprendere i discorsi di un anarchico che, fatto il salto, vanno a suscitare degli interessi nei settori marginali, ma più autentici della nostra cultura.

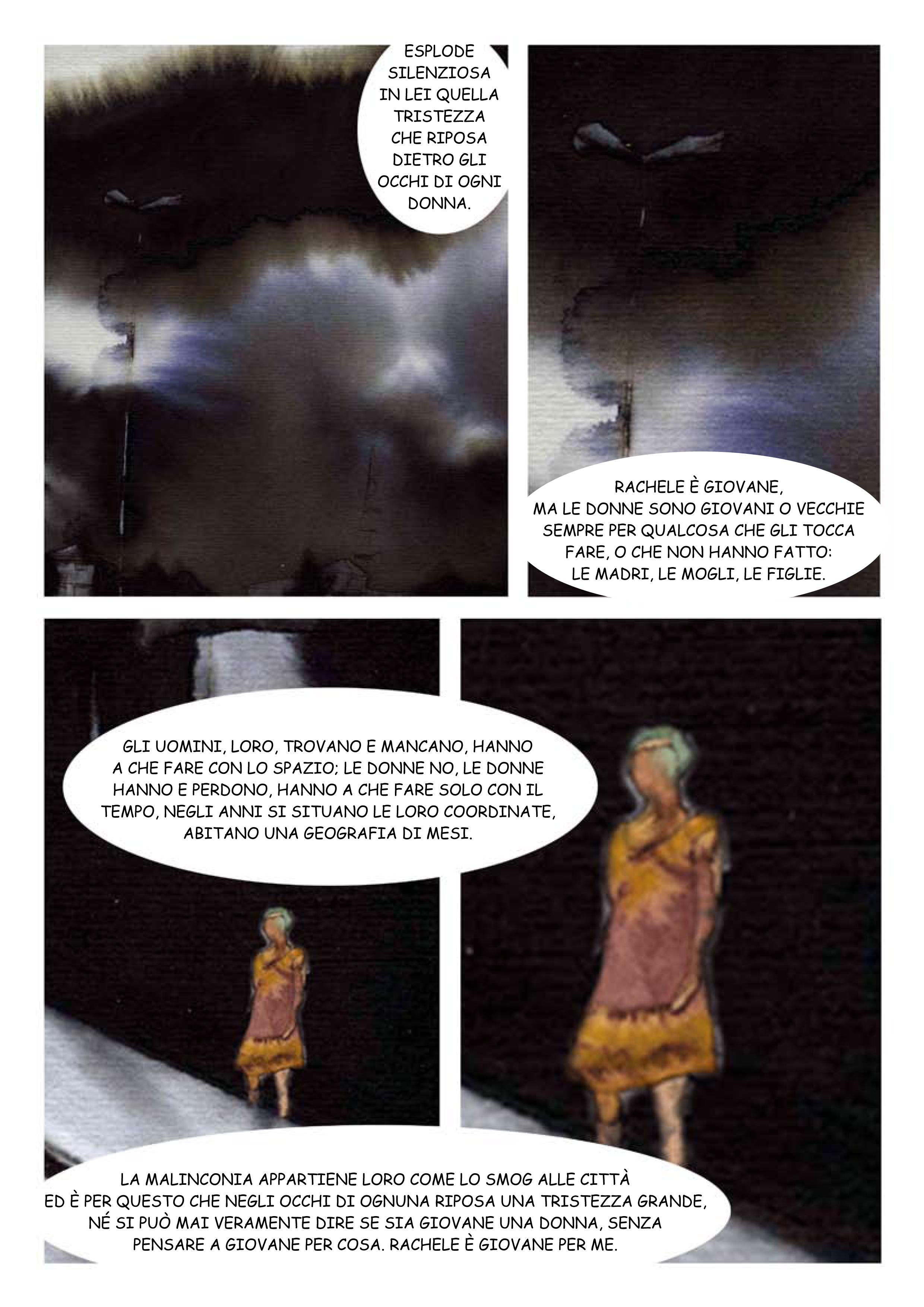

Nel Sipario ducale c’è un personaggio centrale molto importante e tutto da studiare: Vivés, la parte attiva di Subissoni, più ideologicamente ferma e decisa.

Sono d’accordo quando dici «più ideologicamente ferma». In fondo Subissoni è debole ideologicamente, più vulnerabile, chiuso in una certa stagione, l’anarchia umanitaristica.

Figlio anche di una cultura borghese e selettiva.

Appunto. È l’intellettuale illuminista che non ha più fiducia nei prodotti dell’illuminismo, cioè le riforme e la rivoluzione. È fuori storia perché è stata costruita una cosa diversa che lui non ha più la possibilità di controllare e criticare, mentre la donna, siccome ha continuato a studiare, non si è chiusa soltanto nello sdegno, nell’orgoglio, nella regressione, ma è nella possibilità di fare ancora un’analisi piuttosto precisa della realtà, soffre di quel che succede, capisce che non ha più, fino in fondo, il rapporto con la verità storica, con le masse popolari, con il sindacato, capisce che si sta creando un altro mostruoso inganno scenico a carico dei soliti colpevoli (cioè gli irregolari, gli anarchici, eccetera), un altro misfatto che è chiaramente organizzato o, comunque, strumentalizzato dal potere, capisce questo e muore. Dopo questa morte anche Subissoni intuisce qualcosa, cioè che deve continuare ideologicamente là dove lei ha interrotto, riallacciare i rapporti e per questo va a Milano, sul finale del romanzo, con un’altra giovane ragazza che quasi segna la continuazione di Vivés o la possibilità della continuazione dell’idea di Vivés, va a Milano per capire, per vedere, per partecipare, per lottare. Esce dal sipario ducale. Cioè: l’Italia si può rompere ricreando delle vecchie signorie, ricreando dei posti attorno a un centro di potere, a delle vecchie storie, a delle nostalgie. Chiuderla, romperla in senso regressivo, nel mito di un mondo più bello, rurale, eccetera. O la si può rompere per rifarla veramente sulla base di una unità culturale e popolare che non ha niente a che spartire con l’autorità e con la struttura economica attuali, con l’organizzazione dello stato di oggi e via dicendo. Questa è la lezione.

Subissoni lasciando Urbino rompe questo sipario ducale verso il quale regrediva nel sogno confuso di ricostituire il vecchio ducato.

Come in un certo senso regrediva Aspri in Corporale?

Non direi. Aspri è sempre in un’altra posizione di lotta, è sempre vibrante. Caso mai abbandona, percorre un altro sogno. Aspri in fondo vuol dire una cosa che soltanto oggi la psichiatria democratica o antipsichiatria scopre, e cioè: per essere liberi bisogna avere un uso diverso del proprio corpo, anche fisico, un dominio dei propri istinti che noi abbiamo perduto affidandolo alla norma della società. Bisogna caricare la libertà di desideri e di possibilità di rinnovare tanti rapporti, compresi quelli dell’amore. Usare il corpo contro la regressione che è stabilita da un certo tipo di società; regressione e blocco anche nei rapporti civili. In fondo, Aspri capisce anche se confusamente e si animalizza e lotta, alla fine, come può lottare un animale, cioè al di là della logica e anche dell’ideologia.

In ciò che dici è il senso del titolo che volevi dare al romanzo che poi hai chiamato Corporale.

Certo. Liberare l’animale vuole dire questo. È poi il discorso portato avanti, in termini di cultura, da tanti giovani psichiatri, da tanti psicanalisti, da sociologi.

La grande liberazione non avviene soltanto attraverso l’acquisizione dei poteri da parte degli oppressi, ma avviene se l’acquisizione dei poteri da parte degli oppressi è accompagnata da una operazione totale di rinnovamento, senza che l’uomo debba, per questo, rinunciare ai suoi desideri, alla sua fantasia, alla possibilità di essere costantemente libero e di creare ogni giorno, secondo quello che è l’unico motivo per cui è su questa terra come Grande Sapiente Animale, come Grande Costruttore.

Tornando al romanzo. Per quello che riguarda la tecnica di scrittura, la lingua che hai adottato per questo libro, c’è da dire che essa è ben differente da quella di Corporale (calda, assorbente, in continua rimozione). Nel Sipario ducale si percepisce l’intenzione di creare un linguaggio molto più accessibile e piano, linguaggio facilitato, secondo me, anche dall’adozione di una sorta di tecnica teatrale che rende più aperta e libera la lettura, una tecnica che procede per immagini, che favorisce una visualizzazione oggettiva del testo. Anche l’uso della terza persona concorre a facilitare comprensione e lettura. Anche nella seconda e nella quarta parte di Corporale avevi usato la terza persona.

Senza dubbio. È giusto quello che dici. Narrando in terza persona acquisisco un controllo della materia, anche perché mi propongo un pubblico dall’altra parte nell’oggettività. Tecnica teatrale, scenica, rappresentativa: è vero, ma non solo questo, anche adesione morale a quello che faccio. In fondo, non c’è poi molta differenza tra il mio linguaggio parlato e quello scritto. Mia è anche quella visionarietà, rilevata da molti critici, probabilmente perché quella visionarietà è uno degli strumenti della mia stessa personalità, ma anche della mia cultura. E poi c’è da dire che io partecipo, vivo e agisco più in modo orale che scritto. Aderisco alla realtà in maniera diretta, verbale, oratoria. Prendi La macchina mondiale: è un romanzo tutto dettato, qua e là riscritto dopo la dettatura. Per forza, allora, che lo stile che si riscontra nei miei libri è uno stile libero, umorale, a volte passionario, mimetico, così come sono io.

Sarebbe sbagliato affermare che il tuo linguaggio è quello di Gerolamo Aspri?

Non è che sarebbe sbagliato, ma non è esatto al cento per cento. Aggiungi che il linguaggio che possiedo e di cui mi servo per scrivere non l’ho mai passato in laboratorio, cioè non è mai stato analizzato da me criticamente, attraverso esami, studi, sperimentazioni o controlli. È tutto dato.

(febbraio 1976)

Intervista a cura di Francesco Scarabicchi.

info@nostrolunedi.it

www.nostrolunedÏ.it

info

info@liricigreci.it

www.liricigreci.it